废话在前

大桥是理工学科和美学的艺术结合,连接的不仅是空间,还有时间,记得小学课文《赵州桥》么,屹立1400多年的石桥,看遍多次水灾、战乱和地震的悲欢离合。地球的另一端,美国在19世纪前后迎来桥梁设计复兴,无数次失败的经验教训积累的知识基础指导着二十世纪的美国桥梁建造,美国政府机构和标准协会推出的多套路桥标准,值得我们研究学习,取长补短。其实,严谨的标准看似略显枯燥,其背后内涵丰富,故事也不少。

现在开始

犹记得,在中国标准英文版审查会议上,年逾七旬仍精神矍铄的标准撰写专家,我国第一批水电站的工程师知识分子,向我们讲述当年如何在机坑里爬上爬下,仔细检查摸索每颗螺钉,那个年代,如此接“地”气的工程师,让人忍俊不禁、无限感慨的同时,看到的是我们的前辈一边学习相对先进的技术,一边不断摸索和总结,在百家争鸣的灿烂中集成我国的技术标准。这位老专家,是我国成千上万技术前辈的缩影。

2010年我国积水峡水电站-转子调入前最后的检查(图片摘自山水恋人的博客)

美国第一座钢索悬索桥的励志故事被人们津津乐道,那座至今仍是纽约地标建筑之一的布鲁克林大桥,倾注了罗布林一家两代三口的智慧以及,生命。老罗布林作为大桥设计工程师,在一次河旁勘探时因意外患上破伤风而去世,其32岁的儿子小罗布林顶着压力继续父亲的未竟事业,然而3年以后,小罗布林因在沉箱内长期逗留导致全身瘫痪。大任当前,苦心志劳筋骨,他没有向命运认输,而是每天在家中用望远镜观察大桥的建设进度,依靠妻子传达指令,而其妻子则自学高数、力学、桥梁学等课程,照顾小罗布林的同时,每天往返工地和家,兼任大桥半个工程师角色,夫妻二人齐心合力,力排社会上关于“怎么能把这座史无前例的大桥建造任务交给一个病人”的众议,耗时13年,大桥于1883年完美竣工,当时举国欢庆,纷纷称布鲁克林大桥是“世界第八大奇迹”。

纽约布鲁克林大桥,其背后是繁荣的下曼哈顿(摄影KaiPilger);美剧《破产姐妹》片头也在布鲁克林大桥取景,但是取景角度与上图相反,其背后是布鲁克林区,因此也有人称,布鲁克林大桥连接的是两个阶级

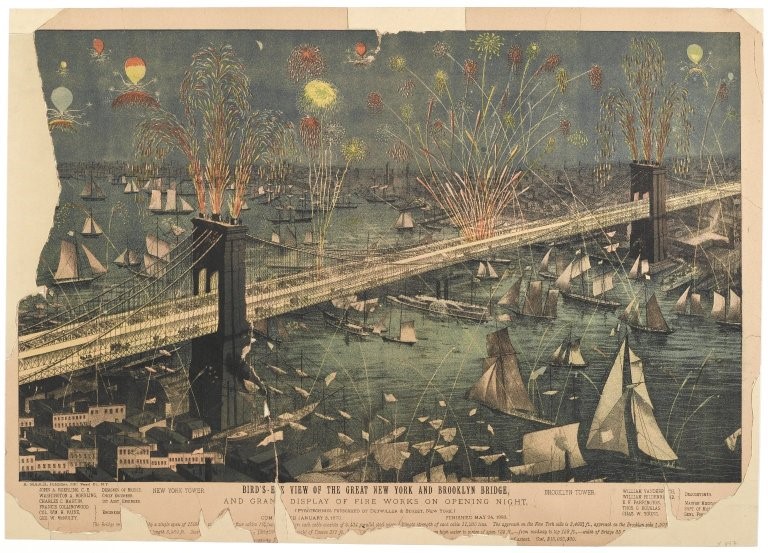

大桥开通时的欢庆场景(图片来自布鲁克林博物馆)

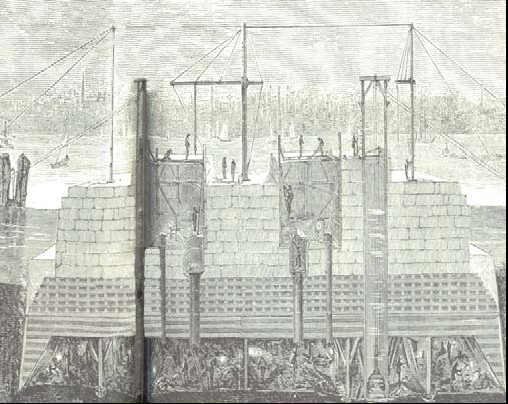

建造布鲁克林大桥时,小罗布林采用了当时较为先进的气压沉箱技术,这是由几年前的一位叫伊兹的美国印第安小伙子从欧洲引入美国的,伊兹还并发明了沙泵,确保工人能够在水下顺利施工。

伊兹采用的沉井,图为东侧沉井截面图,显示空气室和砂泵,(来自Woodward,A History of the St. Louis Bridge; St. Louis)----小编也看不真切,实在是没能找到更清楚的图,诸位不要因此不要小编啊

瘫痪(敲黑板,名词动用)了小罗布林的布鲁克林大桥建造采用的沉井,图示水上和水下作业(来自Conant,WH. The Brooklyn Bridge)

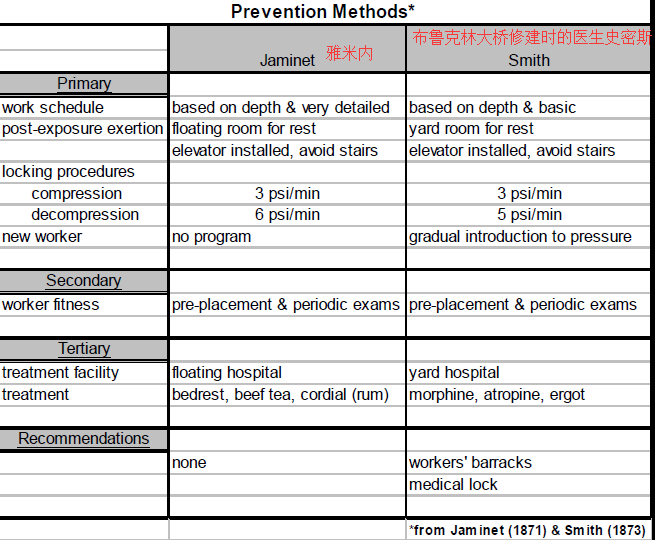

但是伊兹的大桥建成前,建桥工人就得了一种怪病,导致十多名工人死亡,两名终身残疾。这可急坏了伊兹,为此特意请来他的医生雅米内,敬业的雅米内医生亲自下到气压沉箱里,仔仔细细的观察和研究这种怪病的病理过程,其研究成果大大降低了这种疾病的发病率。小编特意找到雅米内医生和史密斯医生(布鲁克林大桥建造时的医生)提出的预防办法,有兴趣的朋友可以追溯研究下哈,小编先在病理研究这条线上遁了,我们继续说大桥。

两座大桥中医生提出的预防措施(来自W.P. BUTLER,Caissondisease during the construction of the Eads and Brooklyn Bridges: A review)

我们继续说大桥(这句废话只是为了表示上下文的衔接),罗布林一家是德裔,老罗布林在柏林学习建筑学和工程学,25岁时到美国,起初做些铁路和运河勘探的工作,后来他发现船只的牵引麻绳不够结实,就尝试将铁丝绞入纤维,从而建立了一系列钢梁和缆绳生产厂(敲黑板,善于思考、善于创新,小动作能成就大事业)。但是,这位骨子里流着细致严谨血液的德裔,比起企业家,更想做建筑师,甚至想建造悬索桥。

老罗布林(JohnAugustus Roebling,1806-1869,图片来自维基百科,有智慧的双眸在黑白照片里依然blingbling)

这种执着的人,想不成功都难,1855年,他在尼亚加拉成功建成第一座绞入铁丝的悬索桥,1867年开始布鲁克林大桥的设计和建造。可惜的是,天妒英才,后来的悲剧我们都知道了,完成了大桥设计后,仅开工几个月就因破伤风撒手人寰。

其子小罗布林接手布鲁克林大桥的建造后,除了采用气压沉箱技术外,还在父亲的基础上,使用钢丝绳索,这比此前老罗布林使用的铁丝绳索更结实、更轻,且所有钢丝镀锌防腐,布鲁克林大桥建造时采用的拧丝技术今天的施工中仍采用。

小罗布林(WashingtonAugustus Roebling,1837-1926,图片来自维基百科,感觉没有他爸爸帅,但精气神依然)

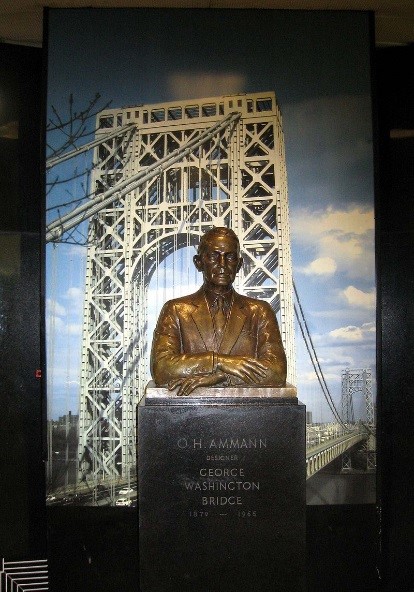

后来,布鲁克林大桥建成后,那附近住着一个叫做斯坦曼的小男孩,特别崇拜罗布林,也成了一位著名的桥梁设计师,并主持了布鲁克林大桥的改建工程,但是呢,在桥梁设计繁荣的美国,桥梁工程师之间有着十分隐晦但微妙的竞争,斯坦曼的“微妙”竞争对手是阿曼。斯坦曼梦寐以求的韦拉扎诺海峡大桥,便输给了阿曼,值得一提的是,阿曼在建造韦拉扎诺海峡大桥时,改进了罗布林的拧丝技术。

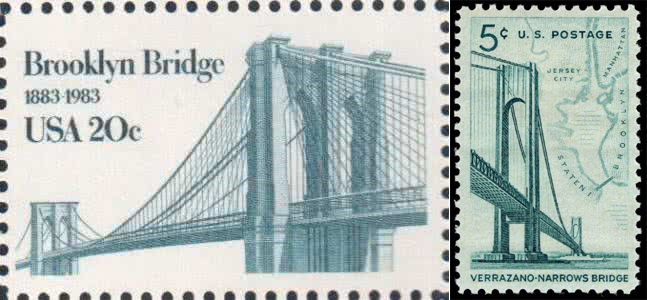

左图:找布鲁克林大桥的纪念邮票 右图:韦拉扎诺海峡大桥纪念邮票

更有意思的是,阿曼是美国工作寿命最长的桥梁设计工程师。19世界以来随着美国桥梁设计的繁荣,大桥越来越安全,但每年仍有40座大桥倒塌,也就是说,四座大桥里就有一座倒塌。

阿曼半身像(来自JimHenderson)

插播:【

1877年美国俄亥俄州的一座大桥铁梁被火车压塌,两年后苏格兰的另一座大桥坍塌,工程师意识到锻铁材料的问题,并逐渐开始接受钢材)。

塔科马峡湾大桥,一座真正的摇晃着的大桥,因为未考虑风荷载,采用实心梁板制作桥跨与路面,在狂风天里落入普吉特海峡,因此工程师开始考虑“空气动力不稳定性”,并因这一因素另花费300多万美元改造金门大桥。

】插播结束

每次发生大桥坍塌事故,其设计工程师也随之完蛋,与大桥建设无关的工程师们就会奔赴事故现场,竭尽全力探查和确定事故原因,用从中汲取的教训修补他们自己的大桥设计。有多次大桥事故勘探经验的阿曼,对大桥事故的教训敏然于心,以至于他在很多桥梁设计时加入诸多未来数年可能用不到但会增加大桥坚固性的元素(他在韦拉扎诺海峡大桥加了六车道底层桥面)。究其原因,是因为那个时代的工程师尚未全面的了解桥梁应力和荷载(插播again:几近完工的皇后区大桥,因为有人“觉得”大桥不够坚固,将原本规划的四条快速车道减至两条,因此,又另耗资建造地铁隧道,弥补那两条车道的损失。插播结束)。

这些,放在现在的桥梁工程师身上,是否可以计算出是否足够坚固的大桥,且避免不必要的损失呢?

本数据中心依托多年标准服务经验并结合国际标准体系和项目实际,对相关国家的技术标准体系及其应用不断深入研究,并持续与行业同仁分享,致力于为行业勉尽薄力。

以上信息仅供行业参考,了解更多信息,可访问我中心网站(www.guojibiaozhun.com)或关注我中心公众号或联系我们,欢迎提出任何建议和意见,中心邮箱:idcc@guojibiaozhun.com或chinca_mkt@163.com。